科技日報記者 王春

“120年來,復旦為國家培養了近50萬具有創新精神和能力的優秀人才。這是學校最大的貢獻,也是最為自豪的成績。”5月27日,復旦大學校長金力在紀念復旦大學建校120周年大會上表示,師生一德、上下同心,讓許多不可能變為可能。

教育救國、教育報國、教育強國,串起復旦辦學立校的主線。站在新的歷史節點上,這所歷經兩個甲子的高等學府,正在圍繞教育教學、學科建設與科研體制、深化“準聘—長聘”制等,展開一場“大手術式”改革。這場針對“培養什么人、怎樣培養人、為誰培養人”“何為‘創新型大學’”等問題的探索,堪稱近年來中國高校改革的“破冰行動”。

再出新政,培養拔尖創新人才

“AI驅動的甲骨文校重和破譯”“利用AI技術識別紙質文物上的霉菌”“基于深度學習的青銅器年代判定”……這些是復旦大學研究生選修課“AI考古”的學生期末作業。復旦大學分子考古實驗室負責人文少卿聯合計算機系教師錢振興、金城開設了“AI考古”課。在這門課上,來自不同專業的學生在課堂上興致勃勃地踏上了一場跨越歷史的探索之旅。

全面實施“AI大課”是復旦大學全面啟動的教育教學改革3.0版的生動注腳。

在復旦大學今年的春季工作會上,校黨委書記裘新和校長金力同時談到高校人才培養中存在的問題,直言該校長期存在的專業適配性不強、創新能力培養不到位、體系碎片、培養模式陳舊等問題。

從20年前的通識教育,到10年前的“2+X”本科培養體系,復旦大學在不斷探索中尋求突破。如今,3.0版本的教育教學改革,意在通過多元融通、本研融通、招培用融通、教與學融通,來破解人才培養中的諸多問題。

據介紹,復旦大學在分流、修讀、轉專業和升學等4個方面賦予學生“干細胞”式成長的權利和能力。復旦大學2023級直博生傅正航是這一制度的受益者。截至目前,他已在國際學術期刊上發表了3篇高水平論文。本科階段橫跨大氣、數學、物理、化學、計算機等多學科修讀課程。持續的探索幫助他找到自己的興趣。

此次改革不僅限于理工科領域,首批新文科改革試點院系也在其中。國際關系與公共事務學院除了與校內其他學科融合,還聯合上海海洋大學、上海海事大學分別合作籌建“漁業外交官MIFA”“國際海事治理MIMA”培養專項。“我們的育人體系就是要讓不同特點、將來有不同發展可能性的學生,都能在其中找到學習、成才的路徑。”國際關系與公共事務學院副院長張驥表示。

為了確保這一改革落地,復旦大學還優化了人才評價機制,將育人與科研的績效配比調整為2∶1,鼓勵教師在教學上投入更多精力。這一舉措將激勵教師更加關注學生的成長與發展,進而提升教學質量。

破立并舉,構筑學科交叉融合生態

“面對科學技術裂變式發展、創新曲線指數級攀升,研究型大學已經站在培育發展新質生產力的第一線,直接參與‘從0到10’創新全過程。”金力在大會講話中表示。

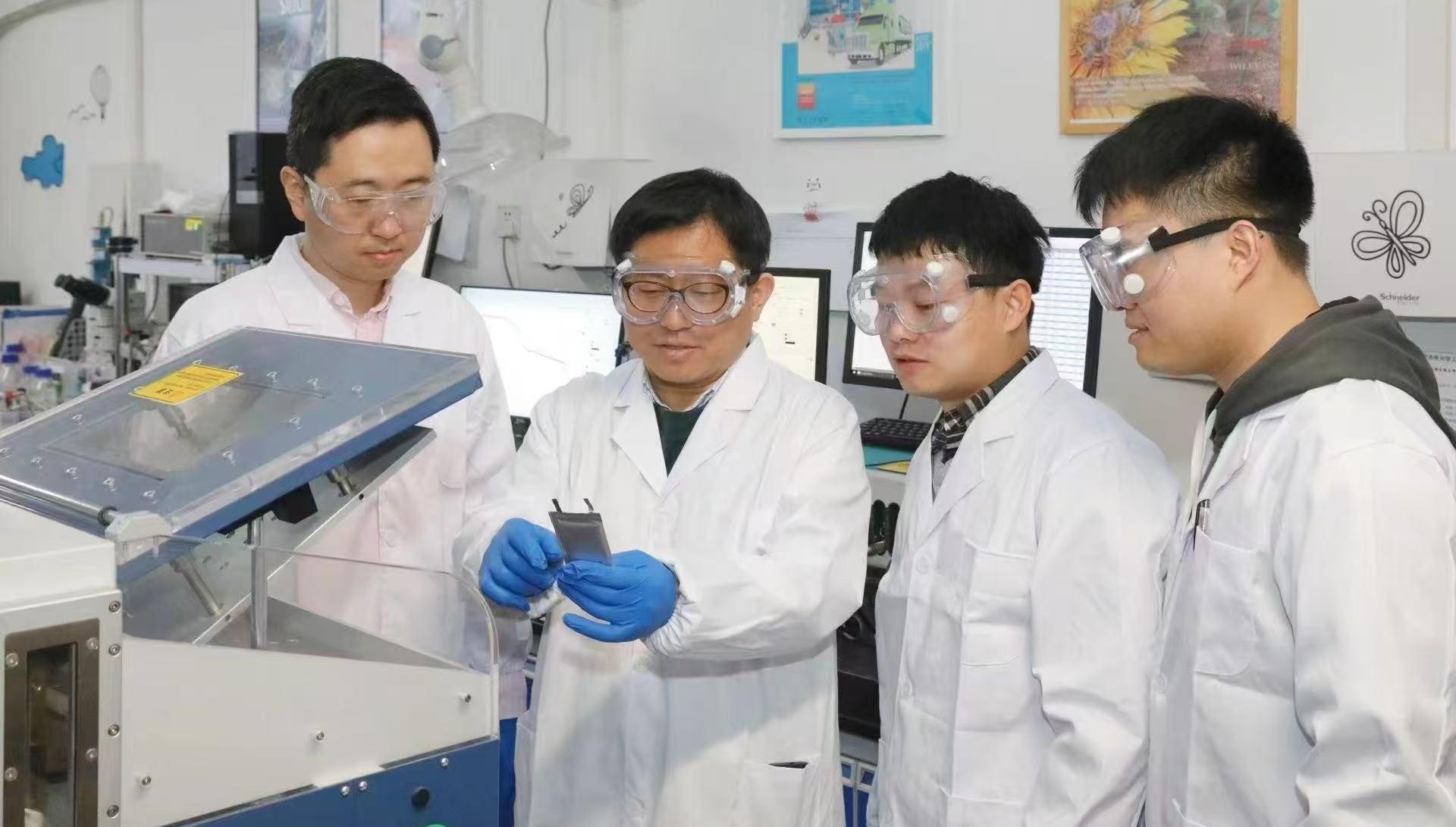

兩個月前,復旦大學可信具身智能研究院揭牌。而今,由該院自主研發的新型觸覺傳感器,每平方厘米集成的感知單元多達16萬個,能夠為機器人提供豐富真實的觸覺信息,而傳統傳感器每平方厘米一般只能集成4個感知單元。在面向具身大模型搭建觸覺感知系統的同時,研究團隊也正在加快推進技術產業化進程。

圍繞集成電路、人工智能、未來信息、智能材料、智能機器人、醫工交叉等領域,復旦大學整合全校力量建設六大新工科創新學院,強調學科交叉、融合創新,構建“從0到10”系統創新能力。這被視為綜合性大學探索新工科建設的“破局之舉”。

正如金力在大會上所言,打通學段、學科、專業的立交橋,學生可以按照個性志趣和發展需求建構自己的知識結構,習得和養成終身學習、解決問題、適應變化的能力。

為培養科學智能復合型人才,復旦大學自2024年起推出116門AI大課,覆蓋全體本研學生和全部專業,并在國內高校率先啟動“X+AI”博碩雙學位項目建設。“將最前沿的科學進展融入人才培養全過程,這是我們始終秉持不變的理念。”復旦大學教務處處長林偉表示。

“日月光華,旦復旦兮”。十年為期,復旦大學的改革創新帶來豐碩成果:20個學科入選一流建設學科,在全國高校位居前列,優勢學科比例近80%。文、社、理、工、醫五大學科門類國際聲譽均穩居世界前100名,30個學科進入世界前50名。